社員インタビュー「ぶれない探求心」の体現(飯島康太郎)

INTERVIEW / 2025.03.21

再生研スタッフを通して再生研の【行動指針】を紐解くインタビュー!

再生研スタッフを通して再生研の【行動指針】を紐解くインタビュー!

再生建築研究所は、「再生建築を文化にする社会のしくみをつくる」というミッションのもと、5つの行動指針を策定しています。

① 思考の独立性

② 他者への共感性

③ ジブンゴト化

④ 化学反応を起こす

⑤ ぶれない探求心

再生研スタッフはこうした行動指針をどう体現しているのか、「じぶん」を棚卸ししながら語ります。創業時から再生建築を探求し、現在ではそれを支える組織づくりにも奮闘する飯島に、創業当初の振り返りから現在までの道のりと、その想いについて語ってもらいました。

2012年 東京大学工学部建築学科を卒業、2014年同大学院 修了。

2014年 神本豊秋建築設計事務所に入所。

2015年 再生建築研究所設立後、初期スタッフとして再生建築研究所の基盤を築く。

『渋谷100BANCH』、『ReBreath Hongo 2018』、『神南1丁目オフィスビル再生計画』、包括協定PJ、赤羽ホテル再生計画、稽古場再生などを担当。現在はチーフアーキテクトとして包括協定PJ、再生関連のPJを統括しつつ社内体制の見直しなども行っている。

今回の行動指針:ぶれない探求心

自分のやりたいことを実現するため、他人の価値観や世の中の常識に左右されず、自ら道を作り、探究し続ける。

再生建築との出会い

建築の原点

子供の頃は工作全般が好きで、紙と鉛筆、ハサミ、糊があれば、わくわくさんのように何でも作っていました。テレビゲームは買ってもらえませんでしたが、代わりにボードゲームみたいなものを作ってルールを考えて遊んだり。

小学3年生から塾に通い始めましたが、その塾が面白くて、1階に図書館、最上階に実験室や天文台があり、勉強というよりも学びの場が広がっているような場所でした。両親が研究者だったので、そうした学びを積極的に取り入れてくれたのも影響が大きかったと思います。その中で、こんな学校があったら面白いな、家はこんなだったらな、というのを間取り図的なものを描きながら空想するようになりました。

建築というカテゴリーは、大学進学までは意識していなかったですね。最初は建築家の作品に興味があったわけではなく、大学に進むにあたって何が良いかなと考えたときに、子供の頃空想で間取り図を描いて遊んでいたことを思い出し、建築が面白そうだなと。最初はそんな入口でした。

再生建築研究所の前身 ~神本事務所時代~

大学の研究室の先輩が神本さんと仕事をしていて、その先輩から「最近独立した若い人がいて、再生建築を専門でやっている」と。で、「誰かバイトきます?」っていう依頼が研究室に来たのがきっかけで興味を持ちました。インターンシップで神本事務所に行き、そのまま学部時代から院まで神本事務所でアルバイトしました。神本さんに修士論文の相談にのってもらったこともありました。最終的に選んだテーマは、社会的に再生というのが今どのくらいの認知度なのか、古いものを使うということが、どういうふうに捉えられているのか、という内容でした。大衆雑誌とか文献から分析したりして、大学時代からは「再生」というのが常に軸にありました。当時、再生を専門にする人は少なかったんですが、これから新築ってどんどんできなくなっていくのでは?という社会的な課題感を僕なりに持っていた時期でした。そのタイミングで、大学院を卒業し、迷わず神本事務所に入る決断をしました。これから、いちから事務所を作っていく、要するに事務所の旗揚げに関われるというのにも惹かれました。

ぶれない探求心

組織としての成長、個人の成長

非常に小さな規模でスタートし、最初は神本家リビングで、そのあとは一軒家を4人ぐらいでシェアしてくれるところを借りていました。もう本当に5畳くらいのスペースにデスクを置いて、事務所として使っていたのが懐かしいです(笑) そのあとは、少しずつ仲間が増えていきました。口コミで人が集まり、いまでは包括協定を結んでいますが、東急株式会社と仕事するようになったのもこの頃でした。次第に、株式会社として法人化することになり、組織としての基盤が整いました。

最初は所員が本当に自分だけだったので、昼間は一人でワークを進め、神本さんに確認してもらうという毎日でした。法令集を調べながら、確認申請を出すという作業も一人でやり、無我夢中で取り組んでいました。当時はすぐに質問できる相手も居ない中、全てにおいて自分で調べて納得できる根拠を見つけて課題を潰していく、という地道な作業の繰り返し。全てが固有解である再生建築において重要な、「原則となる根拠を押さえて柔軟に解釈する」という姿勢が、この過程の中で培われた気がします。新築とは違い、再生建築では法文通りでない状況が必ず発生します。その時に根拠がどこにあるのか、法の意図は何なのかを粘り強く突き詰めることで活路が見出されるんです。かなり泥臭いですが、進みたい方向をぶらさず探求し続ける姿勢は、再生建築に取り組む上で一番大事にしています。

スタッフの中だと、再生建築に触れてる時間が最も長いので、設立時から再生建築に関わっている再生のプロフェッショナルとして、現在は事務所の再生案件の推進を担当しています。

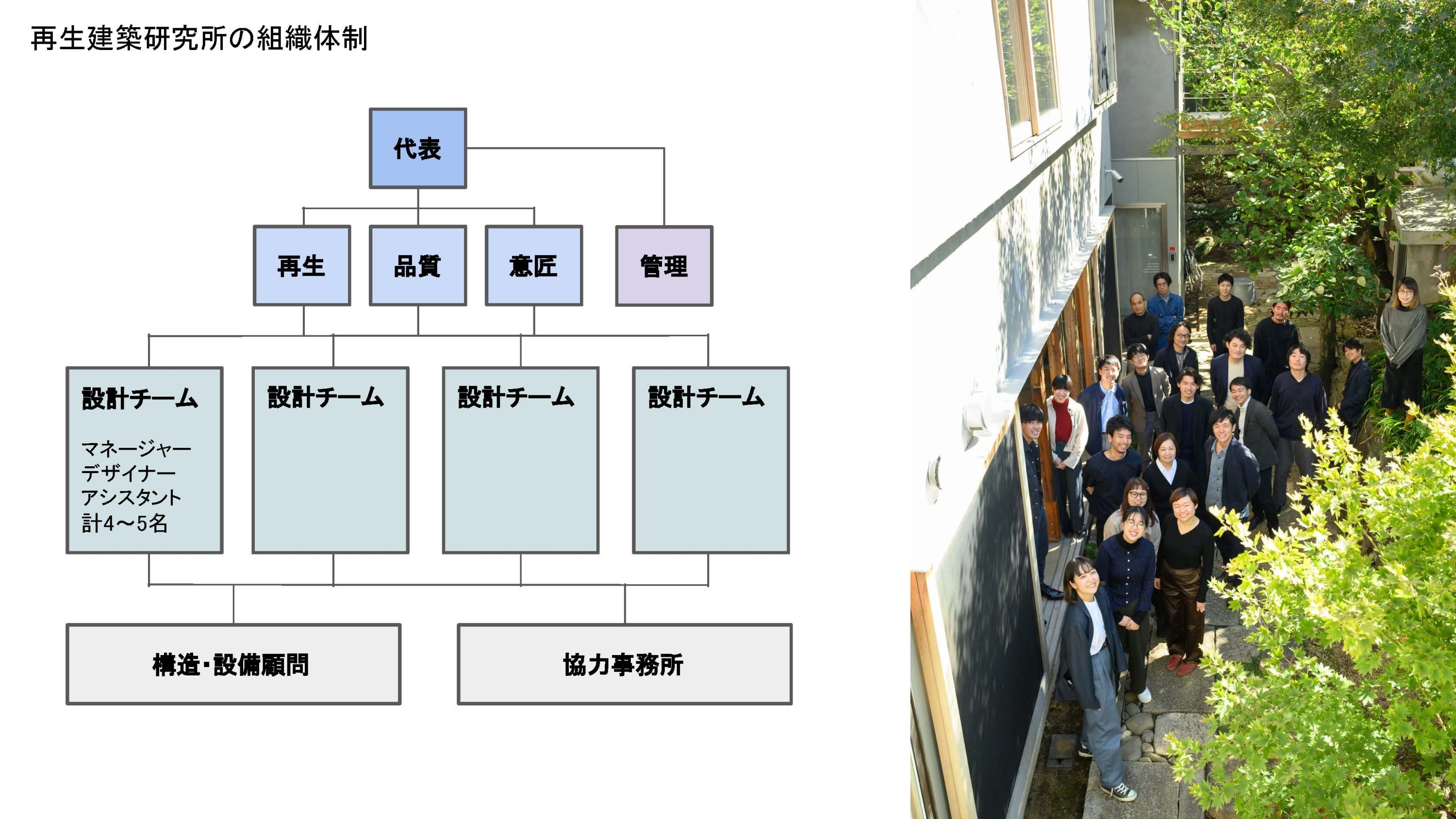

同時に、専門領域チーム(再生、品質、意匠部門)をつくり、再生研がどのように成長していくかを考えています。

組織の基盤が整う前から、スタッフと議論を重ねて、現在の組織体制や、ミッション・ビジョン・バリュー、行動指針の土台をつくってきました。組織として形を整える一方で、ベンチャー的な要素も求められていると感じます。再生建築が一般的になる未来を目指していますが、それまでの間は、法律やしくみを読み解きうまく活用するような形で、一般的な大企業ではできないことを実現するという点が強みのひとつだと考えています。それが社会的にも求められている部分でもあり、新しいものや、より良いものを作り出すにはこの強みが重要だと思います。そのためにはしっかりとした組織作りを行いながら、柔軟に対応できるしなやかさを併せ持つことが必要だと感じています。現在も組織を発展させていく過渡期にありますが、社内で議論を重ねながら試行錯誤しています。

組織の求心力

再生研は、特定の個人ではなく、組織として目指すべきビジョンが中心にあると感じます。神本個人の作家性が中心にあるのではなく、再生研のスピリットが組織の力となって、みんながそのビジョンに向かっていけるような形が理想的だと考えます。いわゆるアトリエ事務所って、先生と呼ばれるカリスマ的存在が中心にいて、その人がいるから人も集まってくるし、その人が求心力になって一つの組織になっていくとのが一般的かなと思うのですが、うちの場合、少し違うんです。もちろん組織の代表者として、神本の意向や思いっていうのが中核にあるのは間違いないんですけど、再生研の目指す方向としては、個人の誰かが中心にいるというよりは、組織のスピリットが求心力になることだと思います。組織が掲げるビジョンに対して、スタッフそれぞれ、社会的意義とか、新たな文化を生み出したいとか、再生建築にスピリットを見出していると感じます。向いている方向がずれたりすると、なかなか組織としての力が発揮できない。

僕自身、他の子たちと若干違うと思うのは、建築っていう入口よりは、何かものを作るっていうところから始まっていて、その一つとして建築、そして再生研にたどり着きました。文化をつくる、何か新しいものを作りたいという思いが、根っこにあるんです。なので、再生研が目指すところと、自分の思いが合致しているというのが、これから先も動機であり、原動力であり続けるのかなと思っています。

再生建築の未来を創る

仲間と作り上げる社内環境

再生研のスタッフは、全員が個性的でユニークなところが魅力だと思います。ものづくりに集中する人、コミュニケーションで場をポジティブに持っていくのが上手い人、とにかく客観的に物事を見れる人など、似たタイプの人が二人といなくて、そんな人達が集まっている、面白い組織だと思います。その中で、みんなまとまって一つの方向に進んでいるところが強みですが、まだまだやれることはあると感じています。全員が一つのチームとして、どれだけスムーズに連携できるかが重要です。限られた人材の中で最大の成果を出していかなきゃいけない中で、お互いの役割を理解しそれを掛け合わせることで、いかに組織のパフォーマンスを上げていくか。相互コミュニケーションが取れるような環境づくりが、組織としての成果につながると思います。日々いろんなところでみんながお互いを見ていて、ここぞっていうときに、声をかけて頼ったり、手を差し伸べたりすることができるようなコミュニケーションを大事にしていきたいです。

また、再生研としての価値基準っていうのをみんなで共有をして、同じ物差しで判断できる仕組みを整えることも大事だと思います。今後は、そうした評価基準や制度を整備し、全員で共通認識をもてるチームを目指したいです。先にも話しましたが、再生建築に意義を感じているスタッフが多く、その求心力に頼ってきたといいますか、体系的に整備してこれなかった点が反省です。駆け出しの段階では、スタッフを育てるための仕組みみたいなところまでは手がまわせてなかった状況ですが、それを取り組んでいけるフェーズになったと感じています。まずは組織の土台をととのえるというところからやっているので、再生研ならではの人材育成や、評価軸など、人事制度として整備していきたいです。

再生建築を社会的なムーブメントにする

再生建築という分野において一つの社会的なムーブメントを作りたいと考えています。例えるなら再生建築派閥といいますか。再生研のビジョンに共感してもらう企業を増やし、広く認識してもらうことが大切だと感じています。そのためには、まず再生建築の社会的な最適の位置づけというものをしっかり確立していきたいなと思っています。創業から10年間、再生建築に携わってきて、新たなしくみや法律を整備する必要があると感じています。自分の役割としてはそういう専門性みたいなところをしっかり発揮しながら、日本の社会に貢献できるよう挑戦していきたいなと思います。

設立から10周年

更に、建築の領域だけでなく、さまざまな分野に広げていくことが重要だと思います。すでにデベロッパーとの提携は進んでいますが、他にも例えば、行政に再生建築を視察してもらうなど、少しずつ足元から動き出している実感があります。今は、そうした動きを実装する段階に来ていると感じています。

再生建築を文化として定着させるには、良い建築を作ることはもちろん必要ですし、それに加えて、社会のしくみそのものを変えていくような取り組みが求められます。質の高い建築を作るチームと、建築の領域を超えて、社会全体の大きなしくみを作るチームが、それぞれの分野に集中し、両輪で動けるような組織作りを目指したいですね。

今は組織の規模的にも、まずは設計に集中できるような環境と人材を育てるというのが最優先です。設立から10周年に突入していますが、やっぱりものをつくるというところは中核としてあるので。一度設計実務を経験された方にとっても、再生建築の新築ではつくり得ない空間を実現できる特殊さは、他にはない面白さがあると思います。更に10年後まで見据えていくと、ものをつくるという中核を担ってくれるような人材に加えて、並行して社会に広げていくための、大きい流れをつくっていけるような人材は必須になってくるかなと思いますね。